Professeur de l'Enseignement Supérieur, Université Cadi Ayyad Marrakech

Comparatiste-traductologue

Conservateur de la Bibliothèque de la Faculté des Lettres, Marrakech

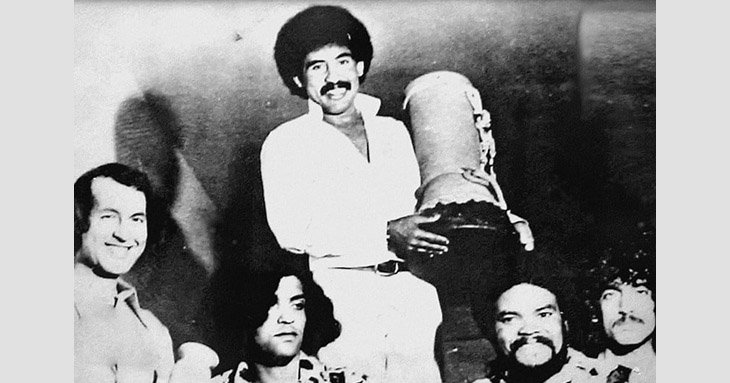

Après avoir vu les éléments qui ont largement contribué à la réussite de la chanson ghiwanienne, nous nous proposons de montrer le lien entre les éléments présentés plus haut et l’écriture ghiwanienne. Celle-ci nous paraît être marquée par deux tendances : la première basée sur la critique directe que personnifie la performance scripturaire et vocale de L.Batma, la seconde, critique à peine voilée empruntée au confrérisme et au gnaouisme, personnifiée par Paco. Toutefois, signalons que tous les textes du Ghiwane portent la signature collective comme le font remarquer tant O. Essayed que L. Batma qui déclaraient : Nous formons un groupe homogène et équilibré où chacun participe. Chacun a son domaine, ses méthodes de recherche, voire ses propres réflexions sur la vie. Nous sommes unis pour travailler l’art de la manière qui nous passionne tous, selon une conception claire et bien définie, celle qui consiste à revaloriser le patrimoine populaire et à œuvrer pour que la chanson marocaine puisse s’épanouir sur des bases saines.

Sur la centaine de chansons que compte le répertoire de Nass el Ghiwane[1], on constate que plus de la moitié est fortement influencée musicalement et poétiquement par l’Aïta et le Melhoun et une trentaine d’inspiration confrérique, gnaoui et hamdouchi. La première est marquée par l’empreinte musicale, poétique, vocale et scénique de Laarbi Batma, lequel s’attache à mettre l’accent sur des situations et des événements concrets et historiquement marquants. La seconde catégorie est marquée par Paco et l’omniprésence de la basse. Elle est d’une écriture et d’un chant à tendance confrérique à portée générale et humaniste, mais également de revendications exprimées parfois ouvertement.

Eu égard aux divers registres dans lesquels L. Batma s’exprime, il est sans conteste, de tous les membres du Ghiwane, l’artiste le plus complet. Outre l’écriture des textes chantés, il a fait du théâtre, du cinéma et s’est essayé avec succès au Zajal[2] ; sa créativité débordante tranchait avec l’homme public, très solitaire et parlant peu, plus encore avec l’homme de la scène qui ne souriait que pendant les répétitions ; autrement, durant les concerts, son visage était d’une saisissante gravité, due à son entière concentration sur sa performance scénique. Tout cela démontre combien pour lui le chant ghiwanien, et surtout le propos, le cri parfois, sont l’expression d’un ressenti partagé avec toute une société. L. Batma était un homme d’une gravité et d’un mysticisme qui le rendait unique et irremplaçable tant au sein du groupe que sur la scène artistique marocaine. Sa rébellion, posture méjdoubienne oblige, est à chercher dans sa quête d’un bonheur perdu, dans la nostalgie des racines fortement implantées dans les plaines et les montagnes du Maroc, loin de la cacophonie citadine et de la modernité rampante qui vide l’être marocain en particulier et arabe en général de toute révolte réfléchie. D’où son choix de la solitude, et non de la marge, comme moyen de contrer les faux dévots. La preuve, Errahil[3] et Al Alam[4] nous font partager l’univers à la fois sombre et lumineux de l’humaniste qu’il fut.

L’apport de celui-ci aux performances du Ghiwane est incontestable. D’aucuns disent que sans lui le groupe aurait été tout autre ou n’aurait pas existé. Les grands succès de Nass el Ghiwane sont, non sans raison, attribués à Batma qui, dès le départ, s’était inscrit dans la filiation qui a jeté les bases du groupe. Mais l’aurait-il fait sans H’gour Boujemâa qui est, de l’avis de tous, le symbole de l’esprit ghiwanien et au sujet duquel Batma disait, fort justement, que les quatre années de Boujmâa au sein du groupe représentent quarante ans d’existence et d’apports au Ghiwane.

L’une des chansons les plus marquantes de l’écriture ghiwanienne influencée par Batma est sans conteste Sabra et chatila[5]. Celle-ci s’articule de la manière suivante : prélude musical (Snitra/Allal) en mode lamento, sur lequel vient se superposer le solo vocal de Batma en mode lamento également ; intervention de la basse pour marquer le tempo et le rythme sans rompre l’atmosphère tragique.

[1] 67 chansons avant le décès de L. Batma dont sept auxquelles Paco n’a pas participé, et 29 chansons depuis 1999.

[2] Forme poétique en arabe dialectal, née en Andalousie au XIème siècle. Traitant de l’amour, de la nature et du vin, elle se prête parfaitement au chant ; le poète qui en est le grand représentant est Ibn Quzman (1078-1160).

[3]Le Départ, éd. Arrabita, Casablanca, 1995.

[4]La Douleur, éd. Dar Toubqal, Casablanca, 1995.

[5] Cette chanson est communément appelée Sabra et Chatila.